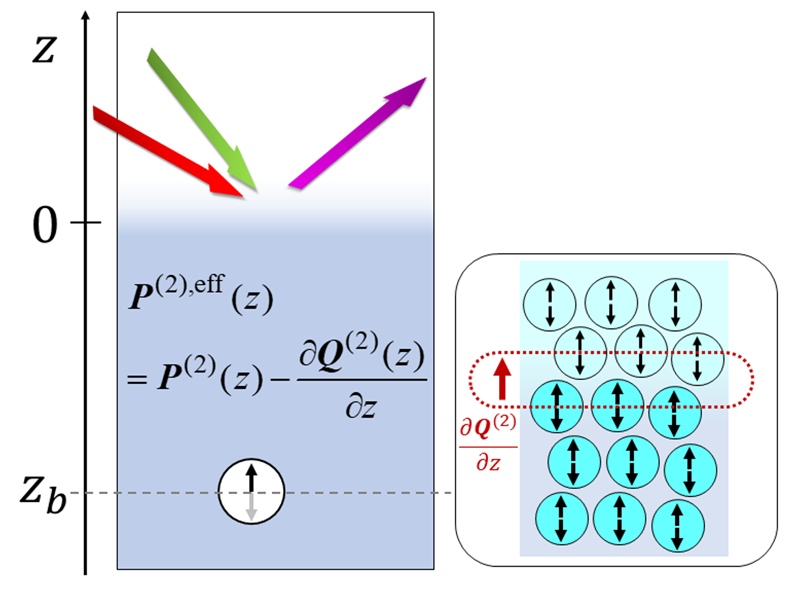

表面・界面の化学を解明するには、その分子の振る舞いを詳しく観測することが求められ、化学者はさまざまな方法を編み出してきました。液体のように同じ種類の分子が表面にも内部にも存在しているときに、レーザー光を使って表面の分子だけを観測できるユニークな手法として、和周波発生分光という方法があり、表面・界面の分子の構造や運動を明らかにすることができます。この現象は、界面の分子の非線形感受率という量が引き起こします。私たちはこの非線形感受率を実際の界面系に対して計算する手法を世界で初めて開発し、界面の分光観測の実験を計算で解析することを可能としてきました。(cf. 「界面和周波発生分光の理論の開発」http://www.chem.tohoku.ac.jp/research/research_outcome/p016.html )

最近の発展として、和周波発生の全貌を与える理論を完成する成果を得ました。この現象には分子の非線形感受率のみならず、界面での局所的な光の分布を含む光の反射・屈折の分子論や物質内部の応答も関係します。とくに、界面内部の電場分布や物質内部の四重極の役割はこれまで不明確で、この分光法の曖昧な点として残されていました。それらを分子レベルから考慮して計算できる理論の構築は、世界的にも初めての成果です。我々はさらに分子の電子状態と分子シミュレーションの計算によって界面の内部構造を求めて、その理論の有効性を実証することもできました。界面分光の基礎をなす重要な論文として、今後長く残るものと思っております。

(論文情報)

(掲載日:2025年3月13日)