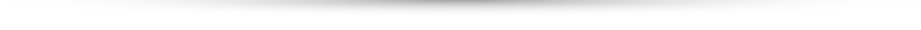

水素結合は分子と分子を結ぶ結合(分子間結合)として最も重要なもののひとつであり、非常に多くの固体や液体でその分子間の構造を決定する役割を果たしています。水素結合は、電気陰性度の高い原子(酸素、窒素原子等)に共有結合して正に帯電した水素原子が隣接する分子の負に帯電した非共有電子対に1対1で向き合うことで形成されます。例えば水分子(水酸基)の間では、OH---(:)Oというペアが見られます。水分子には2つのOH(供与基)と2つの非共有電子対(受容基)があり、受容基と供与基の数が一致しています。そのため、水分子は周囲の分子と最大4本の水素結合を作り、水素結合による分子の複雑な繋がり(水素結合ネットワークと呼びます)を形成していくことが出来ます。一方、アンモニアを考えると、1分子に3つの供与基(NH)がありますが、非共有電子対は1つしかなく、バランスが取れません。しかし、非共有電子対が1つのNHとしかペアを作れないと、その水素結合ネットワークは1次元の紐状のものに制限され、網目状の複雑な構造を取ることが出来なくなります。このため、3次元の水素結合ネットワークを持つアンモニアの結晶では、1つの非共有電子対が3つのNHと同時にペアを作ります。このように1つの受容基に複数の供与基(あるいは逆)がペアを作る水素結合は分岐水素結合と呼ばれ、通常の水素結合に比べて弱い結合になります。しかし、結晶の様に多くの分子が集合する際には、ひとつひとつは弱くなっても分子間結合の数を多くすることが重要となるため、その形成に至ると考えられます。それでは、この様な分岐水素結合は分子がどのくらいの数だけ集まると作られ始めるのでしょうか?アンモニア結晶のようにNH同士で作る水素結合では、実はこの点について実験的に確認がされたことがありませんでした。そこで私たちは、1分子当たりのNHの本数が少なく、問題設定が簡単になるジメチルアミン((CH3)2NH, 以下DMAと略)を対象に選び、気相中で余剰プロトン(H+)を核としてn個のDMA分子が集まった小集団(H+(DMA)nと書き、「プロトン付加クラスター」と呼ばれます)の水素結合構造を赤外分光法という不可視の光を用いる実験手法で調べました。図1(a)に示すように、構成分子数が小さな(図1(a)ではn = 4)H+(DMA)nでは中心となるプロトン付加したDMA分子から2方向に1:1ペアで形成された水素結合分子鎖が伸びます。クラスターの分子数(n)を次第に大きくしていくと、図1(b)のように、n = 5で2本の水素結合鎖の両端が1:2ペアとなる分岐水素結合で結ばれ、環状の構造に変化することが分かりました。これはNH間の水素結合により網目状の水素結合ネットワークが形成される過程の第一歩であり、それを実験的に捉えた最初の報告になります。

図1 プロトン付加ジメチルアミンクラスターH+(DMA)nの水素結合ネットワーク構造

余剰プロトン(H+)が付加した分子は窒素原子が赤色で示されている。

(a) n = 4 プロトン付加サイトから2本の水素結合した分子鎖が伸長している。

(b) n = 5 2本の水素結合鎖が分岐水素結合(点線楕円部)で結ばれ、環状の水素結合ネットワークを形成する。

(論文情報)

(掲載日:2024年10月30日)